受け継がれる製缶技術と新しい挑戦。

新しいジャンルに挑戦することで

モノづくりのやりがいと楽しさを伝える。

-

株式会社マウンテック

- キュービクルなどの配電盤筐体や、架台などを製作する製缶板金業

山田剛士

- 都道府県

- 愛知県

- 事業内容

- キュービクルなどの配電盤筐体や、架台などを製作する製缶板金業

- 会社名

- 株式会社マウンテック

- 代表者名

- 山田剛士

- 所在地

-

〒496-0025

津島市中一色町字神明20番地

- 電話番号

- 0567-32-1781

- ホームページ

Factory Stories

マウンテックの成り立ち

製缶板金をおこなうマウンテックは、現在、三代目の山田剛士が率いている。

戦後間もない1948年に腕の良い職人だった剛士の祖父才市と営業など担当する祖母あや子が二人三脚で創業した。

才市は「名古屋で一番の板金屋」を目指して会社を成長させていったという。

それを引き継いだのが剛士の父・賢造である。

賢造は「良い製品を納める」を主眼として、細やかなところにまで目配りをした美しさや品質を高めていった。

そして2016年に社長を引き継いだ剛士は、祖父や父の想いを受け取りながらも葛藤を抱いているという。

「会長(父)が求める品質をお客様がそこまで求めているのか悩ましいですね。品質とスピードは両輪だと思っています。品質は大切だけど、スピードもコストも大切ですから。一番良いバランスを取っていくことが大事だと思っています」

業務全体を見渡す立場に

剛士は建築学科の大学に進んだ後、樹脂の試作製造をおこなう会社に1年ほど勤めてからマウンテックに入社した。

「一応図面は読めましたが、それ以外にマウンテックの仕事の知識は全くありませんでした」

そこからCAD/CAMの担当となりマウンテックの仕事を覚えていった。

設計・製図は、お客様が希望する完成形を製造するためにパーツごとに分解していく作業だ。さらにどのような加工をしていくかも考えなければいけない。

溶接をはじめとした加工全体を知るために、剛士は現場の話を積極的に聞いていった。

また、設計の仕事がないときには現場に出て溶接もおこなっていたという。

「やってみたらこの仕事がめちゃめちゃ楽しかったんですよ。イチ社員として一生この仕事ができたらどれだけ楽しいだろうと思いました」

マウンテックでは設計担当者がお客様との打ち合わせをおこなう。

お客様との打ち合わせでどのように加工するかをまとめて図面にしていくからだ。

現場の仕事を楽しいと感じていた剛士だったが、父親の賢造は将来三代目を継ぐことを想定して、会社の窓口として製造全体を見る設計を任せたのかもしれない。

長年培った確かな技術力

マウンテックでは創業から配電盤などの製缶板金をおこなってきた。

そこには才市、賢造と受け継がれてきた確かな技術がある。

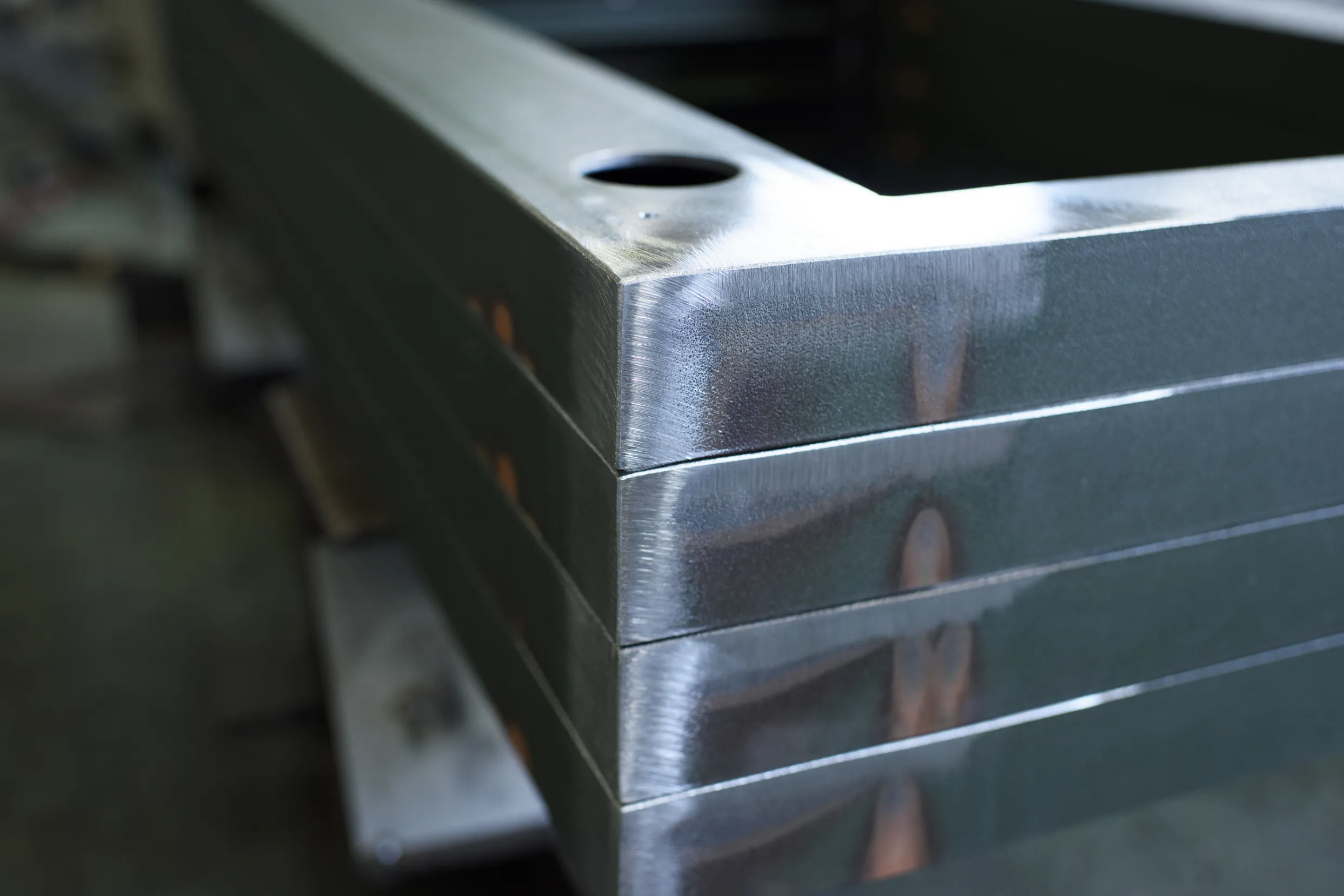

一般的な製缶では、鉄板を折り曲げて角の部分を溶接して箱型を製作する。

溶接部分が少なくなるため、ひずみが出にくく精度を出しやすい。

ところがマウンテックではL字アングルを組むようにしてサイコロを作っていく。

溶接部分が多いためにひずみが出やすく、非常に手間のかかる方法だ。

「ひずみが出にくい順番とか、ひずみを直す方法などがあるんです。それでも溶接棒を走らせる早さによってもひずみの出方が変わるので、簡単には真似できないですね」

難度の高い製法だが、重量が軽く強度も高くなるのだ。

挑戦と進化のフェーズへ

マウンテックは高い技術力を武器に、愛知・岐阜をはじめとする東海圏の取引先の配電盤の製造を中心にしてきた。

剛士は社長就任後、関東や九州の会社との取引も増やすように活動をはじめた。

「エリアを増やしたら景気の波も違うんじゃないかと思ったからです」

そうして、現在では東海圏以外の取引先を増やし、取引先数は約5倍になったという。

さらに、新しいジャンルにも挑戦することにした。

これまでは電機関係の業務がほとんどだったが、現在は6割程度になっている。

しかし、新しいジャンルに取り組むことは簡単ではなかった。

「以前は配電盤以外のものをやっていると、社内で「これはウチの仕事じゃない」という感じでした」

それでもどんどん新しい仕事を入れていくことで、徐々に社員たちの抵抗感がなくなってきたという。

やりがいを感じられる仕事を

新しいジャンルへの挑戦をはじめたのは、若い職人にやりがいを感じてもらいたかったからだ。

「配電盤もインフラを支える大切な仕事です。でも、人に何をつくっていると説明がしづらいと私自身が感じていたんです。だから誰もが知っているものを作りたいと思いました」

最初に挑戦したのが高速道路の案内表示板だ。

そこれから様々なジャンルに広げ、名古屋市内に設置されている「@NAGOYA」モニュメントも手掛けた。

そのモニュメントはInstagramの写真スポットになり、映画のワンシーンにも登場した。

「これ自分がつくったんだ、と言わせてあげたいんですよ。そんな風に言えるって最高じゃないですか」

新しい仕事で従業員にやりがいを感じてもらい、そんな製品を見た人に「マウンテックでモノづくりをしたい」と思ってもらいたいと考えているのだ。

急激な売上減少と社員の離脱に揺らぐ

人材不足に頭を悩ませる製造業が多い中、マウンテックでは順調に人材の採用ができていた。

リーマンショックや大手取引先が民事再生したことで大きな打撃を受けたことを教訓に、取引先の業種や地域を広げたことで、安定した経営基盤を築くことができた。

そのため、世界中が揺れた新型コロナウイルスのときもあわてなかったという。

「コロナで大変だという話題はたくさん耳にしましたが、ウチは余裕で抜けられると思っていたんですよ。ところが、半導体不足が遅れてやってきたんです」

2021年末から2022年夏にかけてマウンテックを襲った半導体不足の影響は、経営に大きな打撃を与えた。

半導体が不足したことで、制御盤やブレーカーなどのメーカーでは納期が読めない状態となり、依頼はあるものの生産ができない状況に陥っていたのだ。

結果的にマウンテックへの発注もストップしてしまった。

「年間3億5000万円ほどあった売上が2億8000万円ほどにまで落ち込みました。受ける仕事の幅を広げていましたが、全体の6割が配電盤などの電機関連だったため、半導体の影響が大きく出てしまいました」

業績の悪化は社員のモチベーション低下にもつながった。

出勤しても作るものがなく、片付けや整備をするしかなかったからだ。そうして、当時30人ほどだった社員のうち6名が退職してしまったという。

特に20代・30代の若手社員の離脱は剛士の心に大きな影を落とした。

「この会社にはもう存在価値がないのかもしれない。市場から必要とされていないのでは……そう思ってしまいました。自分が社長になってからやってきたことが全部否定されたように感じました」

コツコツと蒔いてきた種が芽吹く

当時を振り返っても、社員たちは剛士の落ち込みに気づいていなかったという。

「実際はかなりつらかったですよ。自分がどの方向に進めばいいのかわからないから、社員に号令がかけられませんでした。自信がなくなってしまって、何もかもダメだと思っていたんです」

それでも前に進むため、剛士は環境を変えようと、お客様に誘われた登山に挑戦した。

「運動はまったくしていなかったんですが、登山に行ったり、地域のバレーボールに参加したり、経営者の会の代表を務めたり今までやってこなかったことに挑戦しました。そうすると次第に気持ちが前向きに変化してきました」

そんな中、6年ほど前に話をしたものの仕事にはつながらなかった会社から大きな依頼が舞い込んだ。

さらに、コロナ前に3年間、2か月に1度は足を運び続けていた会社からも新しい仕事の受注が入った。

「当時は、お仕事があるわけではなかったんですが、静岡の会社と取引がしたいと思い、車で通い続けてコミュニケーションを重ねていました」

こうした過去の積み重ねが、危機のさなかに大きな救いとなった。

新たな仕事は年間で4000万〜5000万円規模の取引へとつながったのだ。

「自分がやってきたことは、間違っていなかったかもしれない。そう思えるようになりました」

そうして苦境に立ち向かう中、半導体不足が解消されて受注も徐々に戻っていった。

その結果、今期は過去最高の売上を記録する見込みだという。

本当のモノづくりの面白さ

剛士自身がマウンテックに入社したときに感じたのはモノづくりの面白さだ。

溶接は流れ作業で一部分を担当するのではなく、自分で考え工夫して1から10まですべて自分でつくり上げなければいけない。

これは難しさであるのと同時に面白さでもある。

新しい仕事が入ってくると、ベテランの職人の方がその仕事をやりたがるという。

ベテランの職人は良いモノを作りたいと考え、同時に自分たちは良いモノを仕上げられるという自負がある。

だが剛士は若い職人に挑戦してもらい、本当の意味でのモノづくりの面白さを感じてもらいたいと思っている。しかし責任を重く感じてしまうようだ。

「もし失敗しても私が責任を取るから挑戦してほしいんですけどね」

一枚の板、一本の棒から形を生み出していくモノづくりはとても難しい。

だからこそやりがいや面白さがある。

そんな面白さを、ベテランの職人にも若い職人にも感じてもらいたいと剛士は考えているのだ。

モノづくりをもっと魅力的に

日本は資源がない国だ。

「資源のない国だからこそモノをつくらなくちゃいけない。国民性もモノづくりに長けていると思います」

しかし、モノづくりの世界に入る人がどんどん少なくなっている。

これはモノづくりだけでなく日本全体にとって問題なのではないだろうか。

「それでも、モノづくりが楽しいと感じる子はいるはずなんです。モノづくりに興味がなかった子たちがモノづくり挑戦することで楽しいと感じてもらいたいし、マウンテックがそういった子たちの受け皿になれるような会社になりたいと思っています」

制御盤で培った確かな技術とともに、様々なジャンルに挑戦を続けているのは、こうした想いがあるからだ。

「楽しくできる仕事が集まってきたら、働く人はうれしいし、自分もやりたいと考える人も増えると思います。そうして楽しく働いていけばお客様にも喜んでもらえますからね」

剛士はモノづくりを『魅力的だ』と感じてもらえるよう何をすれば良いかを考え続けている。